TIDF巡迴影展來到新竹,青少年開箱全新場館

2025台灣國際紀錄片影展(TIDF)巡迴影展最終站來到新竹,基金會也邀請新竹市影像博物館共同合作,加上影展,三方合作規劃針對給青少年影像教育活動「青少年電影課」,串聯影展內容與全新裝修完成的場館設備,為來自全台的學生們帶來精彩又高規格的紀錄片學習體驗。這個巡迴影展的課程源自於TIDF為雙年展,主影展年集中於台北放映,並與基金會巡迴電影學校合作辦理「青少年評審團」,將影展視野與影像識讀課程,結合評審培訓形式向青少年分享,隔一年則將精選作品帶往台灣各地巡迴放映同時進行教育推廣。

三天的電影課程以紀錄片為主題,配合巡迴影展,旨在讓更多青少年認識影展、場館與紀錄片的影像形式。參與學員涵蓋即將升高一到高三畢業的學生,除了新竹本地,也有來自基隆、台北、桃園、苗栗、高雄與台南的同學遠道而來,共同利用暑假參與學習。

紀錄片跟我想的不一樣?認識影展從認識影像開始

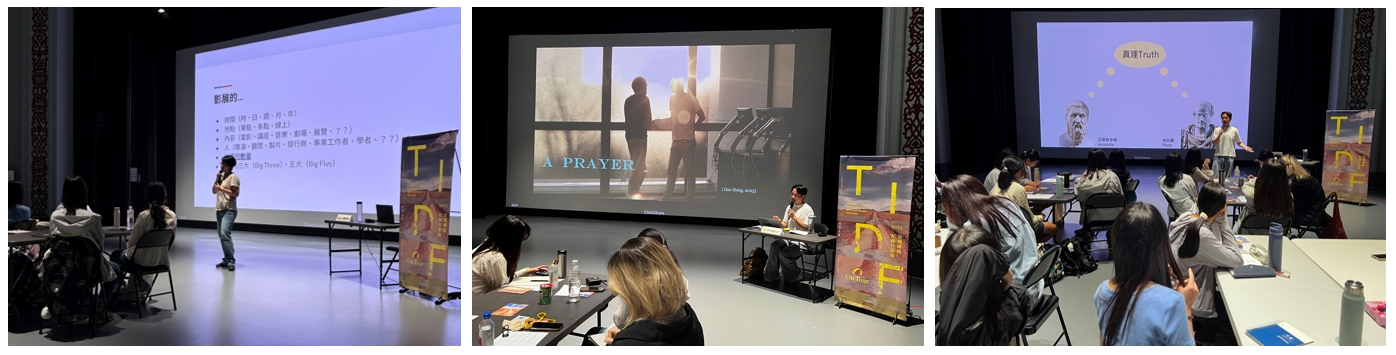

課程首日,由TIDF影展統籌陳婉伶介紹影展的類型、策展宗旨與社會功能,使學員對影展有初步認識。TIDF不僅是國內少數的國際性競賽影展,也是華語圈最大紀錄片影展,且透過豐富的座談及多元展演,持續拓展紀錄片的定義。穩定的資源與專業策展團隊也讓影展得以持續發展。

緊接著,由導演林治文以「紀錄片的10+N個提問」帶領同學們深入討論,包括:「什麼是紀錄片」、「什麼可以是紀錄片」、「怎麼拍是紀錄片」、「紀錄片都不帶立場嗎」、「紀錄片一定要拿攝影機嗎」以及「紀錄片一定是在真實世界發生嗎」等基本但深刻的問題展開,引導大家不斷反思紀錄片的本質與邊界。透過多部片例,治文導演鼓勵學員思索:紀錄片對我而言是什麼?我又想透過什麼方式看待它?

在後續的影像分析練習中,治文導演分享自己的觀看架構,從「閱讀、感受、分析、詮釋、比較」五個步驟帶領大家逐步拆解創作者的敘事邏輯與風格選擇。透過觀賞短片和小組分享的過程,真正「看/聽見」創作者是如何透過影像語言和形式手法,組合他想要傳達的訊息。而同學們也在治文導演的引導,有機會在每次沉浸於影像時,能夠退一步思考創作者是怎麼辦到的,因而產生獨立思考的觀點。

熟悉但又陌生,探索紀錄片可能性的邊界

第二天課程邀請TIDF節目策畫鍾佩樺講解「比紀錄片還陌生」單元,介紹一系列以「檔案影像」為主體的實驗性作品。包括《試圖記憶(I'm Trying to Remember)》與《熊爺爺(BÄR)》,透過照片加工與第一人稱旁白,轉化成對家人深切情感的追憶;《遺孤(Orphan)》與《謂語與罌粟花(The Predicate and the Poppy)》則以逐格動畫的手法,精準呈現童年創傷與歷史的複雜交織;《噪音如是說(Thus A Noise Speaks)》、《莉維達.地海之詩(Leviathan)》與《最好是這樣(The Best Way)》,透過攝影機的位置、運動與聲音設計,構築出令人難以忽視的觀看張力,最終以「陌生能帶我們打破慣性,重新觀看」作為課程總結,鼓勵同學們張開感官,迎接影像可能帶來的刺激與省思。

當日下午,學員觀賞了2024年青少年評審團得獎作品《沒有她們的星球(My Stolen Planet)》,並由影評人黃詩婷進行細緻的影像分析。詩婷老師從物件、角色、行為、配樂、攝影機運動與影像結構切入,說明導演如何緊扣「記憶」與「女性權利」的核心母題,將個人經歷與國族處境緊密交織。即使冒著風險表達觀點、揭露真實,《沒有她們的星球》依然選擇堅定發聲,讓學員看見紀錄片作為自我與世界對話的力量。

用紀錄片參與社會,認識改變的實踐與路徑

第三天上午,由台南藝術大學音像所所長曾吉賢老師開場破題:「得獎不是紀錄片的終點」。吉賢老師強調,紀錄片的價值不僅止於影展舞台,更重要的是其對社會的改變與參與。他分享自己從老師井迎瑞的啟發下開始接觸紀錄片,舉例自身和其他紀錄片工作者的行動,例如協助拍攝RCA工殤案勞工朋友的經歷,一字一句的口述歷史,就是紀錄片改變世界的一種方式;接著老師分享汽車強制險的立法過程,當年透過攝影鏡頭,拍下《柯媽媽的人民立法》紀錄片,產生更大迴響,實踐口述歷史與影像紀錄對公共政策的推進與歷史留存的影響。

此外,老師也談到「影像資料庫建置」與「膠捲搶救」的重要性──當歷史影像逐漸因時間流逝而消失,紀錄片工作者的任務也包含守護這些文化記憶。雖然這樣的工作不易被看見,但卻對社會記憶至關重要。吉賢老師也鼓勵學員思考:台灣紀錄片發展三十餘年,仍有無數尚未被碰觸的領域,當紀錄的精神深入日常,社會參與的可能性也將無限擴展。

下午的觀影與分享則聚焦於TIDF2024開幕片《金門留念》,由導演洪淳修親臨現場進行映後座談。他展示在田野調查中蒐集的軍用品、政宣物與老照片,補充片中未能呈現的趣事與場景,讓學員對影像背後的調查與資料收集歷程有更真實的體會。「當你理出一個新的線頭,會高興得兩三天睡不著,那就是中了紀錄片的癮!」阿修導演分享他在創作中的投入與熱情。

搭配著本屆TIDF流離島影的節目壓軸播放了《03:04》,這部片由黃庭輔導演以實驗影像的形式創作,呈現金門的另一種感受。儘管觀影初期讓學員摸不著頭緒,但透過阿修導演從聲音與影像節奏的解構,開始有學員能逐漸感受到作品細膩鋪陳的情感與觀察。「就算你的作品再小眾,創作總會找到共鳴的人。」阿修導演透過兩部作品間的對話,為三日課程畫下溫暖有力的句點。

用影像理解世界,讓觀點成為行動

三天的密集課程讓來自全台各地的學員,不僅觀看了多元形式的紀錄片,也學習如何以更細緻、更開放的方式理解影像背後的思考。從分析鏡頭語言到探索影像對社會的介入與記錄功能,每一部作品、每一位講師的引導,都是對「觀看世界」這件事的真摯邀請。紀錄片不只是拍出來的影片,更是我們如何面對現實、表達自己、參與社會的一種方式。

延伸推薦|

■更多新竹市影像博物館的活動:

請見粉絲團

■更認識TIDF台灣國際紀錄片影展:

官方網站